한국무속신앙사전

[마을](/topic/마을) 공동체의 구성원들이 중심이 되어 제의를 행하는 데 있어서 자신들의 의지를 언어로 신에게 전달하는데, 이를 문자로 기술한 것.

definition | [마을](/topic/마을) 공동체의 구성원들이 중심이 되어 제의를 행하는 데 있어서 자신들의 의지를 언어로 신에게 전달하는데, 이를 문자로 기술한 것. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 임장혁 |

| 정의 | [마을](/topic/마을) 공동체의 구성원들이 중심이 되어 제의를 행하는 데 있어서 자신들의 의지를 언어로 신에게 전달하는데, 이를 문자로 기술한 것. | 정의 | [마을](/topic/마을) 공동체의 구성원들이 중심이 되어 제의를 행하는 데 있어서 자신들의 의지를 언어로 신에게 전달하는데, 이를 문자로 기술한 것. | 내용 | [마을](/topic/마을)이라는 공간 내에서 거주하는 공동체의 주민은 지연을 기반으로 생활을 한다. 따라서 공동체의 구성원들은 마을의 수호신에게 종교적 인식에 대한 실천적 표상으로 제의를 올리면서 현 세계를 유지하기 위한 기원을 한다. 제의에서 구체적인 신격(神格)과 공동체의 기원 내용이 축문에 나타나 있다. 제의에서 축문을 읽는 것을 [독축](/topic/독축)(讀祝)이라고 한다. 마을 제사인 동제는 유교식 또는 유교와 무속이 결합된 형태로 진행된다. 축문이 의례에 사용된 시기는 중국의 예법이 우리나라에 수용된 고려 말로 볼 수 있다. 유교적인 예법에 따라 의례를 진행하고 축문의 서식도 이에 따랐다. 유교식 의례는 일반적으로 [참신](/topic/참신)(參神) 재배(再拜), [분향](/topic/분향)(焚香), [초헌](/topic/초헌)(初獻), 독축, [아헌](/topic/아헌)례(亞獻禮), [종헌](/topic/종헌)(終獻), 부복(俯伏), [음복](/topic/음복)(飮福) 등의 순으로 한다. [제관](/topic/제관)은 3명으로 초헌․아헌․종헌을 담당하며, 축관(祝官)은 축문을 낭독하는 독축을 담당한다. 제관은 마을의 구성원들이 순번으로 돌아가며 맡거나 제일(祭日)과 본인의 생년월일의 간지(干支)를 대조하여 [생기복덕](/topic/생기복덕)(生氣福德)에 맞는 남자가 선정되므로 자주 교대된다. 그러나 축관은 한문에 조예가 깊어야 하므로 공동체 내에서 고정적인 인물이 정해져 있다. 동제의 준비는 3~5일 전부터 시작되는데, 축문은 대개 제사 당일 작성한다. 축문의 형식은 서두(書頭)에 세차(歲次) 즉 간지에 의해 정한 해를 쓰고, 다음에 월‧일을 쓴다. 다음에 축문을 올리는 사람의 신분을 밝힌다. ⌜유세차(維歲次) OO년(年) OO월(月) OO일(日) ‧‧‧‧‧‧감소고우(敢昭告于)⌟의 형식으로 시작한다. 이러한 축문의 서두(書頭)는 유가 제례(儒家祭禮) 축문 형식과 동일하다. 단지 유가 제례에서는 초헌관이 장자(長子)로 되어 있으나 동제에서는 다양하게 나타난다. ‘주민대표모 감소고’, ‘주민일동 감소고’, ‘유학모(幼學某) 감소고’ 등으로 신분을 밝힌다. 동제가 마을주민 공동체의 행사이기에 ‘주민일동’ 또는 ‘주민대표’로 제관의 신분을 밝히고 있다. 신분에 직함(職銜)이 있으면 이를 쓰는 것이 원칙이나 직함이 없으면 ‘유학모’로 쓰도록 하는 것은 장례에서 개형(開熒)할 때에 토지지신(土地之神)에게 지내는 서식과 동일하다. 따라서 동제 축문의 기본서식이 유가의 제례축문과 관련이 깊음을 알 수 있다. 축문의 본문에는 산신, 성황신, 산천신(山川神) 등의 신위명(神位名)이나 지명(地名)을 제외하면 사언체(四言體)로 되어 있다. 내용은 신의 신성성을 찬양하고 마을 구성원들의 희구(希求)를 기원하는 염원이 담겨 있다. 사언체의 축문은『시경(詩經)』의 영향에 의한 것으로 보고 있다. 『시경』은 유가에서 반드시 이수하여야 할 필수교과로 되어 있다. 동제 축문의 제작자는 각 마을에 따라 다르지만 유학을 접한 자로서, 마을에 전하는 상황이나 신위의 성격에 맞는 내용을 사언체로 작성해왔다. 축문의 말미(末尾)는 대부분 ⌜상향(尙饗)⌟으로 맺고 있다. 유가 제례 축문의 말미에는 예외 없이 상향으로 되어 있는 점이 동일하다. 이상과 같이 동제 축문은 서두와 말미, 그리고 본문의 사언체 형식으로 보아 유교의 영향을 받았음을 알 수 있다. 축문은 한문으로 작성하였으나 20세기 전후부터 한글로 작성한 축문이 등장하였다. 한글 축문은 한문 축문을 한글로 음을 달아 놓거나 한글로 쉽게 축문을 기술한 형태로 등장하였다. 한글의 축문에도 서두는 ‘유세차 연월일 등 감소고우’로 시작하고 있다. 말미는 ‘상향’ 또는 ‘신령님은 제물을 받으시옵소서’로 마치고 있다. 동제에서 독축은 하나의 축문을 낭독하는 것이 일반적이다. 그러나 조선시대에 관치(官治)의 단위였던 읍치(邑治)의 성황제에서는 여러 신위의 축문을 각각 썼다. 강원도 강릉의 동제는 ‘성황제(城隍祭)’ 또는 ‘고청제(告淸祭)’라고도 하는데 성황신을 주신(主神)으로 가운데 모시고 토지신(土地神)과 여병신[厲神]을 좌우로 배향하여 신위(神位)를 안치하고 제를 지낸다. 신위를 모신 제당 내에는 돌로 쌓은 장방형의 제단이 있다. 축문은 성황축(城隍祝), 토지축(土地祝), 여역축(厲疫祝), 동단제축(洞壇祭祝) 등을 각각 쓰고, 신위별로 독축을 한다. 지역에 따라서는 한글의 축문으로 만들어 신위에게 고(告)하는 지역도 있다. 독축이 끝나고 나면 제문은 동그랗게 말아 소지(燒紙)한다. 축문은 태우는 것을 망료(望燎)라고도 하는데, 이때에 각 집의 호주(戶主) 수만큼 [한지](/topic/한지)를 준비하여 이름을 부르고 축원하며 소지하기도 한다. 소지는 신을 보내는 송신(送神)의 의미도 담겨 있다. 축문을 소지할 때에 잘 타서 재가 위로 올라가면 소원이 잘 이루어진다는 속신도 전한다. 정기적으로 행하는 동제의 축문 내용은 대부분 마을의 안녕과 [오곡](/topic/오곡)풍요, [가축](/topic/가축)의 번성 등의 내용을 담고 있다. 또한 축문을 쓰지 않는 마을에서는 구두로 축원과 행운을 기원한다. 그러나 호환(虎患)이나 전염병, 한재(旱災)를 당하여 이를 극복하기 위해 행하는 제례는 신을 위협하여 재액(災厄)을 극복하려는 의도에서 행한다. 따라서 축문에 이러한 내용을 담기도 하지만 제례에 참여자가 구술로서 행하는 것이 일반적이다. | 참고문헌 | [부락제](/topic/부락제) (조선총독부, 1937) 한국민속대관 3 민간신앙·종교 편 (고려대학교 민족문화연구소, 1980) 동제 축문의 형식고 (최승순, 한국민속학총서 4 민간신앙, 한국민속학회편 교문사, 1989) 남도민속학개설 (지춘상외, 태학사, 1998) | 举行洞祭时朗读的文辞,内容为对神的祈求。 “祝文”首次出现在仪礼,是在中国的礼法被韩国接受的高丽末期。当时,人们根据儒家礼法举行仪礼,祝文的格式也随其而来。 祝文开头是“维岁次某年某月某日……敢昭告于”,这与儒家祭礼中的祝文格式相同。只是儒家祭礼中的初献官由长子担任,但洞祭没有此规定。 祝文的正文除了[山神](/topic/山神),城隍神,山川神等神位名以及地名之外,均以四言体构成。内容多为对神的赞美以及村民们的祈愿。祝文起初用汉文编写,二十世纪前后,出现了用韩文编写的祝文。 祝文朗读结束后,人们将其卷起烧掉。有时备好与户主数相等的韩纸,边念名字祈愿,边[烧纸](/topic/烧纸)。烧纸还具有送神的意思,另外还有俗信称,烧祝文时,火旺使纸灰飞向上方意味着愿望较易实现。 | Chungmun es el término que se refiere al mensaje de oraciones ofrecido a los dioses y preparado en forma de texto para ser leído en un ritual comunitario. El chungmun fue introducido a finales del reino Goryeo (918-1392) cuando los ritos confucianos fueron adoptados desde China. El formato de chungmun sigue la tradición confuciana tanto como otros procedimientos del ritual comenzando con “維歲次” que significa “ahora, el año en curso”, seguido por la fecha, y finalizando con la clausura “敢昭告于” que significa “como informamos solemnemente”, el estilo y formato son iguales a aquellos utilizados en los ritos confucianos. La diferencia es que la invocación se llevaba a cabo por el hijo mayor de la familia en un rito confuciano, en cambio en un rito comunitario, esta responsabilidad se asigna a un aldeano seleccionado. Las oraciones siguen el patrón de cuatro caracteres de la poesía chana, excepto en las partes que mencionan los nombres de lugares o deidades, incluyendo el dios de la montaña llamado [[Sansin](/topic/DiosdelaMontaña)](/topic/Sansin), la deidad guardiana del pueblo llamada Seonghwang y la deidad de la montaña y el río llamado Sancheonsin. El texto ensalza la santidad de los dioses para que se hagan realidad los deseos de todos los habitantes de la aldea. Las plegarias rituales eran tradicionalmente escritas en caracteres chinos pero el alfabeto coreano, hangul ha empezado a utilizarse en algunas aldeas en el umbral del siglo XX. Al finalizar la recitación de un chungmun, la hoja de oraciones es enrollada y quemada en un procedimiento llamado soji que se efectúa para despedirse de los dioses. En algunos casos, las hojas se preparan según el número de hogares en la aldea, y el nombre del hombre de cada hogar se pronuncia cuando cada hoja se está quemando. Existe una creencia de que la petición se hace realidad si la hoja de plegarias se quema rápidamente y sus cenizas se elevan a lo alto. | Chungmun refers the prayer message offered to the gods, prepared in text form to be read aloud in a village ritual. Prayer invocation was introduced in late Goryeo (918-1392) when Confucian rites were adopted from China. As with other ritual procedures, the prayer also followed the Confucian tradition, opening with “維歲 次, ” meaning, “now the present year, ” followed by the date, and ending with the closing “敢昭告于, ” or “as we solemnly inform, ” the style and format indentical to those used in Confucian memorial service. The difference is that while in a Confucian memorial rite the invocation was carried out by the eldest son of the family, in a village rite this responsibility is assigned to a selected villager. The prayer follows the four-character pattern of Chinese poetry except for parts that address the names of places or deities, including [[Sansin](/topic/MountainGod)](/topic/Sansin) (Mountain God), Seonghwangsin (Village Deity Seonghwang) and Sancheonsin (Deity of Mountain and River). The text extols the sanctity of the gods and lists the hopes and wishes of the villagers. Ritual prayers were traditionally written in Chinese characters but the Korean writing system Hangeul has been used in some villages starting at the turn of the 20th century. When the invocation is completed, the prayer sheet is rolled up and burned, in a procedure called soji, viewed as a departing ritual to send off the gods. In some cases, the sheets are prepared according to the number of households in the village and the name of each household head is called out as each sheet is burned. There is a belief that if the sheet burns quickly, sending the ashes soaring high, one’s wishes will come true. | 내용 | [마을](/topic/마을)이라는 공간 내에서 거주하는 공동체의 주민은 지연을 기반으로 생활을 한다. 따라서 공동체의 구성원들은 마을의 수호신에게 종교적 인식에 대한 실천적 표상으로 제의를 올리면서 현 세계를 유지하기 위한 기원을 한다. 제의에서 구체적인 신격(神格)과 공동체의 기원 내용이 축문에 나타나 있다. 제의에서 축문을 읽는 것을 [독축](/topic/독축)(讀祝)이라고 한다. 마을 제사인 동제는 유교식 또는 유교와 무속이 결합된 형태로 진행된다. 축문이 의례에 사용된 시기는 중국의 예법이 우리나라에 수용된 고려 말로 볼 수 있다. 유교적인 예법에 따라 의례를 진행하고 축문의 서식도 이에 따랐다. 유교식 의례는 일반적으로 [참신](/topic/참신)(參神) 재배(再拜), [분향](/topic/분향)(焚香), [초헌](/topic/초헌)(初獻), 독축, [아헌](/topic/아헌)례(亞獻禮), [종헌](/topic/종헌)(終獻), 부복(俯伏), [음복](/topic/음복)(飮福) 등의 순으로 한다. [제관](/topic/제관)은 3명으로 초헌․아헌․종헌을 담당하며, 축관(祝官)은 축문을 낭독하는 독축을 담당한다. 제관은 마을의 구성원들이 순번으로 돌아가며 맡거나 제일(祭日)과 본인의 생년월일의 간지(干支)를 대조하여 [생기복덕](/topic/생기복덕)(生氣福德)에 맞는 남자가 선정되므로 자주 교대된다. 그러나 축관은 한문에 조예가 깊어야 하므로 공동체 내에서 고정적인 인물이 정해져 있다. 동제의 준비는 3~5일 전부터 시작되는데, 축문은 대개 제사 당일 작성한다. 축문의 형식은 서두(書頭)에 세차(歲次) 즉 간지에 의해 정한 해를 쓰고, 다음에 월‧일을 쓴다. 다음에 축문을 올리는 사람의 신분을 밝힌다. ⌜유세차(維歲次) OO년(年) OO월(月) OO일(日) ‧‧‧‧‧‧감소고우(敢昭告于)⌟의 형식으로 시작한다. 이러한 축문의 서두(書頭)는 유가 제례(儒家祭禮) 축문 형식과 동일하다. 단지 유가 제례에서는 초헌관이 장자(長子)로 되어 있으나 동제에서는 다양하게 나타난다. ‘주민대표모 감소고’, ‘주민일동 감소고’, ‘유학모(幼學某) 감소고’ 등으로 신분을 밝힌다. 동제가 마을주민 공동체의 행사이기에 ‘주민일동’ 또는 ‘주민대표’로 제관의 신분을 밝히고 있다. 신분에 직함(職銜)이 있으면 이를 쓰는 것이 원칙이나 직함이 없으면 ‘유학모’로 쓰도록 하는 것은 장례에서 개형(開熒)할 때에 토지지신(土地之神)에게 지내는 서식과 동일하다. 따라서 동제 축문의 기본서식이 유가의 제례축문과 관련이 깊음을 알 수 있다. 축문의 본문에는 산신, 성황신, 산천신(山川神) 등의 신위명(神位名)이나 지명(地名)을 제외하면 사언체(四言體)로 되어 있다. 내용은 신의 신성성을 찬양하고 마을 구성원들의 희구(希求)를 기원하는 염원이 담겨 있다. 사언체의 축문은『시경(詩經)』의 영향에 의한 것으로 보고 있다. 『시경』은 유가에서 반드시 이수하여야 할 필수교과로 되어 있다. 동제 축문의 제작자는 각 마을에 따라 다르지만 유학을 접한 자로서, 마을에 전하는 상황이나 신위의 성격에 맞는 내용을 사언체로 작성해왔다. 축문의 말미(末尾)는 대부분 ⌜상향(尙饗)⌟으로 맺고 있다. 유가 제례 축문의 말미에는 예외 없이 상향으로 되어 있는 점이 동일하다. 이상과 같이 동제 축문은 서두와 말미, 그리고 본문의 사언체 형식으로 보아 유교의 영향을 받았음을 알 수 있다. 축문은 한문으로 작성하였으나 20세기 전후부터 한글로 작성한 축문이 등장하였다. 한글 축문은 한문 축문을 한글로 음을 달아 놓거나 한글로 쉽게 축문을 기술한 형태로 등장하였다. 한글의 축문에도 서두는 ‘유세차 연월일 등 감소고우’로 시작하고 있다. 말미는 ‘상향’ 또는 ‘신령님은 제물을 받으시옵소서’로 마치고 있다. 동제에서 독축은 하나의 축문을 낭독하는 것이 일반적이다. 그러나 조선시대에 관치(官治)의 단위였던 읍치(邑治)의 성황제에서는 여러 신위의 축문을 각각 썼다. 강원도 강릉의 동제는 ‘성황제(城隍祭)’ 또는 ‘고청제(告淸祭)’라고도 하는데 성황신을 주신(主神)으로 가운데 모시고 토지신(土地神)과 여병신[厲神]을 좌우로 배향하여 신위(神位)를 안치하고 제를 지낸다. 신위를 모신 제당 내에는 돌로 쌓은 장방형의 제단이 있다. 축문은 성황축(城隍祝), 토지축(土地祝), 여역축(厲疫祝), 동단제축(洞壇祭祝) 등을 각각 쓰고, 신위별로 독축을 한다. 지역에 따라서는 한글의 축문으로 만들어 신위에게 고(告)하는 지역도 있다. 독축이 끝나고 나면 제문은 동그랗게 말아 소지(燒紙)한다. 축문은 태우는 것을 망료(望燎)라고도 하는데, 이때에 각 집의 호주(戶主) 수만큼 [한지](/topic/한지)를 준비하여 이름을 부르고 축원하며 소지하기도 한다. 소지는 신을 보내는 송신(送神)의 의미도 담겨 있다. 축문을 소지할 때에 잘 타서 재가 위로 올라가면 소원이 잘 이루어진다는 속신도 전한다. 정기적으로 행하는 동제의 축문 내용은 대부분 마을의 안녕과 [오곡](/topic/오곡)풍요, [가축](/topic/가축)의 번성 등의 내용을 담고 있다. 또한 축문을 쓰지 않는 마을에서는 구두로 축원과 행운을 기원한다. 그러나 호환(虎患)이나 전염병, 한재(旱災)를 당하여 이를 극복하기 위해 행하는 제례는 신을 위협하여 재액(災厄)을 극복하려는 의도에서 행한다. 따라서 축문에 이러한 내용을 담기도 하지만 제례에 참여자가 구술로서 행하는 것이 일반적이다. | 참고문헌 | [부락제](/topic/부락제) (조선총독부, 1937) 한국민속대관 3 민간신앙·종교 편 (고려대학교 민족문화연구소, 1980) 동제 축문의 형식고 (최승순, 한국민속학총서 4 민간신앙, 한국민속학회편 교문사, 1989) 남도민속학개설 (지춘상외, 태학사, 1998) | 举行洞祭时朗读的文辞,内容为对神的祈求。 “祝文”首次出现在仪礼,是在中国的礼法被韩国接受的高丽末期。当时,人们根据儒家礼法举行仪礼,祝文的格式也随其而来。 祝文开头是“维岁次某年某月某日……敢昭告于”,这与儒家祭礼中的祝文格式相同。只是儒家祭礼中的初献官由长子担任,但洞祭没有此规定。 祝文的正文除了[山神](/topic/山神),城隍神,山川神等神位名以及地名之外,均以四言体构成。内容多为对神的赞美以及村民们的祈愿。祝文起初用汉文编写,二十世纪前后,出现了用韩文编写的祝文。 祝文朗读结束后,人们将其卷起烧掉。有时备好与户主数相等的韩纸,边念名字祈愿,边[烧纸](/topic/烧纸)。烧纸还具有送神的意思,另外还有俗信称,烧祝文时,火旺使纸灰飞向上方意味着愿望较易实现。 | Chungmun es el término que se refiere al mensaje de oraciones ofrecido a los dioses y preparado en forma de texto para ser leído en un ritual comunitario. El chungmun fue introducido a finales del reino Goryeo (918-1392) cuando los ritos confucianos fueron adoptados desde China. El formato de chungmun sigue la tradición confuciana tanto como otros procedimientos del ritual comenzando con “維歲次” que significa “ahora, el año en curso”, seguido por la fecha, y finalizando con la clausura “敢昭告于” que significa “como informamos solemnemente”, el estilo y formato son iguales a aquellos utilizados en los ritos confucianos. La diferencia es que la invocación se llevaba a cabo por el hijo mayor de la familia en un rito confuciano, en cambio en un rito comunitario, esta responsabilidad se asigna a un aldeano seleccionado. Las oraciones siguen el patrón de cuatro caracteres de la poesía chana, excepto en las partes que mencionan los nombres de lugares o deidades, incluyendo el dios de la montaña llamado [[Sansin](/topic/DiosdelaMontaña)](/topic/Sansin), la deidad guardiana del pueblo llamada Seonghwang y la deidad de la montaña y el río llamado Sancheonsin. El texto ensalza la santidad de los dioses para que se hagan realidad los deseos de todos los habitantes de la aldea. Las plegarias rituales eran tradicionalmente escritas en caracteres chinos pero el alfabeto coreano, hangul ha empezado a utilizarse en algunas aldeas en el umbral del siglo XX. Al finalizar la recitación de un chungmun, la hoja de oraciones es enrollada y quemada en un procedimiento llamado soji que se efectúa para despedirse de los dioses. En algunos casos, las hojas se preparan según el número de hogares en la aldea, y el nombre del hombre de cada hogar se pronuncia cuando cada hoja se está quemando. Existe una creencia de que la petición se hace realidad si la hoja de plegarias se quema rápidamente y sus cenizas se elevan a lo alto. | Chungmun refers the prayer message offered to the gods, prepared in text form to be read aloud in a village ritual. Prayer invocation was introduced in late Goryeo (918-1392) when Confucian rites were adopted from China. As with other ritual procedures, the prayer also followed the Confucian tradition, opening with “維歲 次, ” meaning, “now the present year, ” followed by the date, and ending with the closing “敢昭告于, ” or “as we solemnly inform, ” the style and format indentical to those used in Confucian memorial service. The difference is that while in a Confucian memorial rite the invocation was carried out by the eldest son of the family, in a village rite this responsibility is assigned to a selected villager. The prayer follows the four-character pattern of Chinese poetry except for parts that address the names of places or deities, including [[Sansin](/topic/MountainGod)](/topic/Sansin) (Mountain God), Seonghwangsin (Village Deity Seonghwang) and Sancheonsin (Deity of Mountain and River). The text extols the sanctity of the gods and lists the hopes and wishes of the villagers. Ritual prayers were traditionally written in Chinese characters but the Korean writing system Hangeul has been used in some villages starting at the turn of the 20th century. When the invocation is completed, the prayer sheet is rolled up and burned, in a procedure called soji, viewed as a departing ritual to send off the gods. In some cases, the sheets are prepared according to the number of households in the village and the name of each household head is called out as each sheet is burned. There is a belief that if the sheet burns quickly, sending the ashes soaring high, one’s wishes will come true. |

|---|

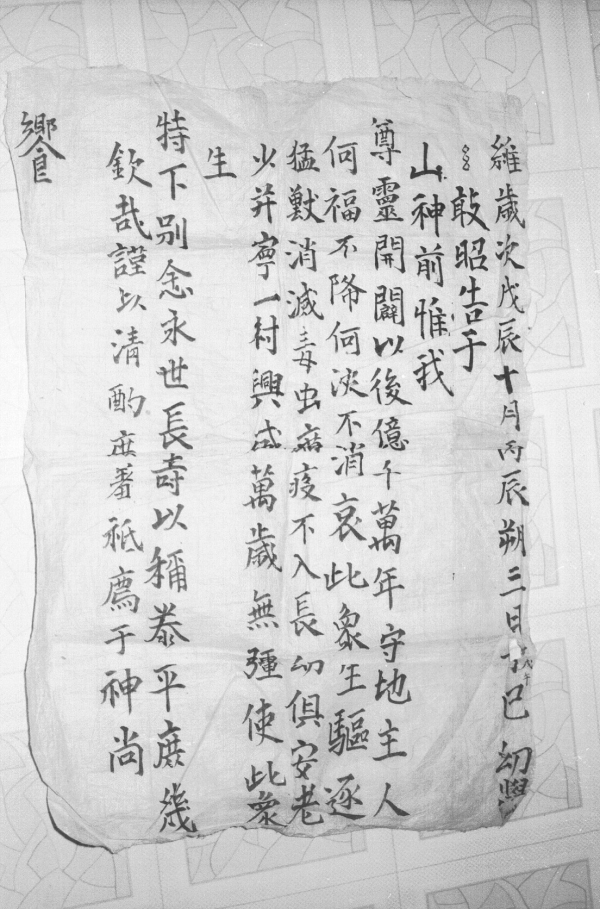

| 평단리 산제축문 |  22510 평단리 산제축문 |

|---|---|

| 평단리 산제축문 |  22504 평단리 산제축문 |

| 토계울 산제축문 |  22624 토계울 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22509 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22508 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22507 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22506 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22505 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22503 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22502 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22510 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22504 평단리 산제축문 |

| 토계울 산제축문 |  22624 토계울 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22509 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22508 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22507 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22506 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22505 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22503 평단리 산제축문 |

| 평단리 산제축문 |  22502 평단리 산제축문 |

0 Comments