한국무속신앙사전

산신제를 지내는 날 산신을 마중하기 위하여 각 가정에서 산제당을 향해 올리는 떡시루. 맞시루, 마짐시루, 마주시루, 마중제, 고사시루, 마짐고사, [맞고사](/topic/맞고사) 등으로도 불린다. 마중시루는 산제시루에 대응하는 떡시루를 지칭한다. 하지만 넓은 의미에서는 집집마다 시루를 올리면서 기원하는 다양한 종교적의례를 포함한다.

definition | 산신제를 지내는 날 산신을 마중하기 위하여 각 가정에서 산제당을 향해 올리는 떡시루. 맞시루, 마짐시루, 마주시루, 마중제, 고사시루, 마짐고사, [맞고사](/topic/맞고사) 등으로도 불린다. 마중시루는 산제시루에 대응하는 떡시루를 지칭한다. 하지만 넓은 의미에서는 집집마다 시루를 올리면서 기원하는 다양한 종교적의례를 포함한다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 강성복 |

| 특징 | 마중시루는 상당의례(上堂儀禮)인 산신제와의 상관성이 긴밀하다. 실제 장승, 솟대, 탑, 신목, 선돌 등을 대상으로 이루어지는 하당의례(下堂儀禮)에서 마중시루를 올리는 사례는 발견하기 어렵다. 까닭은 분명치 않다. 그러나 산신은 [마을](/topic/마을) 전체의 안녕을 관장하는 지고의 신이고 아울러 ‘산신하강일(山神下降日)’이나 ‘산제길일(山祭吉日)’과 같이 특정한 날에 내려오는 신격이라는 사실과 무관하지 않은 것으로 보인다. 즉 산신은 하당에 좌정한 신앙 대상처럼 평소 마을 어귀를 지키는 수문장 역할을 하는 것이 아니라 공동체의 구성원들이 강림(降臨)을 청배하여 맞이하는 최고의 마을신으로 숭배를 받는 것이다. 물론 산신제와 무관하게 마중시루를 올리는 특이한 사례도 있다. 충북 괴산군 청안면 운곡리에서는 국사제에 마중시루를 올린다. 이는 국사제란 명칭과 별개로 국사신이 산신과 동일한 신격으로 인식되기 때문인 것으로 보인다. 이 마을에서 국사신이 국사산신으로 인식되는 것은 이를 잘 말해 준다. 또 충남 청양군 정산면 송학리에서는 [정월대보름](/topic/정월대보름) 새벽에 장승제를 지낼 때 징소리와 함께 장광([장독대](/topic/장독대))에서 마중시루를 올린다. 이례적으로 동구 밖에서 베풀어지는 하당의례에 마중시루가 수반되는 셈이다. 이는 장승제의 대상 신인 오방신장(五方神將)이 산신의 신격을 대신하기 때문으로 풀이된다. 마중시루의 중요한 특징은 시루를 올리는 시점이다. 이것은 마중시루의 성격을 이해하는 데 매우 중요한 단서가 된다. 이와 관련하여 “산신제를 공식으로 끝낸 뒤에 올리는 각 가정의 산제”로 마중시루를 설명하기도 한다. 그러나 이와는 달리 대부분의 마을에서는 산신제와 동시에 마중시루를 올린다는 점을 직시할 필요가 있다. 실제로 마중시루가 전승되는 50여 사례를 분석한 결과 80%에 이르는 마을에서 산신제의 시작과 동시에 시루를 올리는 것으로 파악되었다. 이러한 의례의 ‘동시성’은 맞시루, 마주시루, 마중시루의 어원 속에 이미 갈[무리](/topic/무리)되어 있다. 즉 마중시루는 마을의 구성원들이 한마음 한뜻으로 산신을 마중하여 산신제와 마주 올리는 ‘맞정성’인 셈이다. 산신제와 함께하는 마중시루의 동시성은 충청도지역 곳곳에서 찾을 수 있다. 연기군 금남면 석삼리 돌삼골에서는 시월 초하룻날에 산신제를 지낸다. [제관](/topic/제관)이 산신제를 거행하기 전에 마중시루를 떼라고 소리를 지르면 집집마다 떡시루를 장광에다 놓고 치성을 드린다. 산신제와 동시에 올리는 마중시루를 ‘맞정성’ 드린다고 한다. 연기군 동면 용호리에서도 [제물](/topic/제물)을 진설한 뒤 제관 일행이 신호를 보낸다. 신호와 함께 마을에서는 산신제의 시작과 동시에 떡시루를 [마당](/topic/마당)으로 옮기고 마중시루를 올린다. 논산시 양촌면 반곡리에서는 제물을 진설하고 제단 좌우에 세워 놓은 싸리나무홰 꼭대기에 불을 지피는 것으로 산신제를 시작한다. 이와 때를 맞추어 심부름하는 ‘거정꾼’이 징을 울려 산신제가 시작됨을 마을에 알린다. 각 가정에서는 징소리를 듣고 산신제와 동시에 마중시루를 떼어내 장독대에 놓고 치성을 드린다. 산신을 맞이하는 집안의 [고사](/topic/고사)를 마중제로 표현하는 충북 음성군 소이면 갑산1리의 사례는 마중시루의 의미가 한층 확연하게 드러난다. 이 마을에서는 산신제를 지내기에 앞서 제관이 횃불을 밝혀서 마을을 향해 몇 바퀴 원을 그린다. 횃불은 주민들에게 보내는 신호이다. 이 불빛을 보고 집집마다 시루를 안치하고 산제당을 향해 마중제를 지낸다. 여기에서 마중제는 ‘산신을 마중하여 산신제와 동시에 올리는 제사’란 의미이다. 이와 동일한 예로 충남 청양군 청남면 왕진리에서는 정월 열 나흗날 산신제를 지낸다. 여성들은 시간에 맞추어 당산(장독대)에 떡시루를 준비해 놓고 기다린다. 산신당 제물의 진설이 완료되어 징을 크게 울리면 이 신호에 따라 각자 소지를 올리는 등 치성을 드린다. 이를 ‘맞시루’라고 한다. 여기에서 맞시루는 ‘산제당의 산제시루에 대응하여 마주 올리는 시루’란 뜻이다. 이처럼 산제시루와 마중시루를 함께 거행하는 맞정성의 의미는 설령 산신제 후에 시루를 올리는 경우라고 해도 큰 차이가 없다. 마중시루는 산신제가 완전히 종료된 시점이 아니라 제관과 축관이 소지축원을 드리는 시기와 거의 일치하기 때문이다. 대동소지가 시작될 때 “동소지요!”라고 세 번을 외쳐서 마중시루의 시기를 알려주는 논산시 양촌면 도평3리의 산신제, 산제당에서 소지불이 환하게 타오를 때 맞시루를 올리는 예산군 광시면 운산리 산신제 등은 좋은 사례이다. 계룡시 엄사면 향한리에서도 소지를 올리기 전에 유사 세 명이 마을을 향해 “마중시루 올리세요.”라고 외치면 산제당과 마을의 중간쯤에서 대기하고 있던 사람이 그 소리를 받아 마을사람들에게 알려준다. | 특징 | 마중시루는 상당의례(上堂儀禮)인 산신제와의 상관성이 긴밀하다. 실제 장승, 솟대, 탑, 신목, 선돌 등을 대상으로 이루어지는 하당의례(下堂儀禮)에서 마중시루를 올리는 사례는 발견하기 어렵다. 까닭은 분명치 않다. 그러나 산신은 [마을](/topic/마을) 전체의 안녕을 관장하는 지고의 신이고 아울러 ‘산신하강일(山神下降日)’이나 ‘산제길일(山祭吉日)’과 같이 특정한 날에 내려오는 신격이라는 사실과 무관하지 않은 것으로 보인다. 즉 산신은 하당에 좌정한 신앙 대상처럼 평소 마을 어귀를 지키는 수문장 역할을 하는 것이 아니라 공동체의 구성원들이 강림(降臨)을 청배하여 맞이하는 최고의 마을신으로 숭배를 받는 것이다. 물론 산신제와 무관하게 마중시루를 올리는 특이한 사례도 있다. 충북 괴산군 청안면 운곡리에서는 국사제에 마중시루를 올린다. 이는 국사제란 명칭과 별개로 국사신이 산신과 동일한 신격으로 인식되기 때문인 것으로 보인다. 이 마을에서 국사신이 국사산신으로 인식되는 것은 이를 잘 말해 준다. 또 충남 청양군 정산면 송학리에서는 [정월대보름](/topic/정월대보름) 새벽에 장승제를 지낼 때 징소리와 함께 장광([장독대](/topic/장독대))에서 마중시루를 올린다. 이례적으로 동구 밖에서 베풀어지는 하당의례에 마중시루가 수반되는 셈이다. 이는 장승제의 대상 신인 오방신장(五方神將)이 산신의 신격을 대신하기 때문으로 풀이된다. 마중시루의 중요한 특징은 시루를 올리는 시점이다. 이것은 마중시루의 성격을 이해하는 데 매우 중요한 단서가 된다. 이와 관련하여 “산신제를 공식으로 끝낸 뒤에 올리는 각 가정의 산제”로 마중시루를 설명하기도 한다. 그러나 이와는 달리 대부분의 마을에서는 산신제와 동시에 마중시루를 올린다는 점을 직시할 필요가 있다. 실제로 마중시루가 전승되는 50여 사례를 분석한 결과 80%에 이르는 마을에서 산신제의 시작과 동시에 시루를 올리는 것으로 파악되었다. 이러한 의례의 ‘동시성’은 맞시루, 마주시루, 마중시루의 어원 속에 이미 갈[무리](/topic/무리)되어 있다. 즉 마중시루는 마을의 구성원들이 한마음 한뜻으로 산신을 마중하여 산신제와 마주 올리는 ‘맞정성’인 셈이다. 산신제와 함께하는 마중시루의 동시성은 충청도지역 곳곳에서 찾을 수 있다. 연기군 금남면 석삼리 돌삼골에서는 시월 초하룻날에 산신제를 지낸다. [제관](/topic/제관)이 산신제를 거행하기 전에 마중시루를 떼라고 소리를 지르면 집집마다 떡시루를 장광에다 놓고 치성을 드린다. 산신제와 동시에 올리는 마중시루를 ‘맞정성’ 드린다고 한다. 연기군 동면 용호리에서도 [제물](/topic/제물)을 진설한 뒤 제관 일행이 신호를 보낸다. 신호와 함께 마을에서는 산신제의 시작과 동시에 떡시루를 [마당](/topic/마당)으로 옮기고 마중시루를 올린다. 논산시 양촌면 반곡리에서는 제물을 진설하고 제단 좌우에 세워 놓은 싸리나무홰 꼭대기에 불을 지피는 것으로 산신제를 시작한다. 이와 때를 맞추어 심부름하는 ‘거정꾼’이 징을 울려 산신제가 시작됨을 마을에 알린다. 각 가정에서는 징소리를 듣고 산신제와 동시에 마중시루를 떼어내 장독대에 놓고 치성을 드린다. 산신을 맞이하는 집안의 [고사](/topic/고사)를 마중제로 표현하는 충북 음성군 소이면 갑산1리의 사례는 마중시루의 의미가 한층 확연하게 드러난다. 이 마을에서는 산신제를 지내기에 앞서 제관이 횃불을 밝혀서 마을을 향해 몇 바퀴 원을 그린다. 횃불은 주민들에게 보내는 신호이다. 이 불빛을 보고 집집마다 시루를 안치하고 산제당을 향해 마중제를 지낸다. 여기에서 마중제는 ‘산신을 마중하여 산신제와 동시에 올리는 제사’란 의미이다. 이와 동일한 예로 충남 청양군 청남면 왕진리에서는 정월 열 나흗날 산신제를 지낸다. 여성들은 시간에 맞추어 당산(장독대)에 떡시루를 준비해 놓고 기다린다. 산신당 제물의 진설이 완료되어 징을 크게 울리면 이 신호에 따라 각자 소지를 올리는 등 치성을 드린다. 이를 ‘맞시루’라고 한다. 여기에서 맞시루는 ‘산제당의 산제시루에 대응하여 마주 올리는 시루’란 뜻이다. 이처럼 산제시루와 마중시루를 함께 거행하는 맞정성의 의미는 설령 산신제 후에 시루를 올리는 경우라고 해도 큰 차이가 없다. 마중시루는 산신제가 완전히 종료된 시점이 아니라 제관과 축관이 소지축원을 드리는 시기와 거의 일치하기 때문이다. 대동소지가 시작될 때 “동소지요!”라고 세 번을 외쳐서 마중시루의 시기를 알려주는 논산시 양촌면 도평3리의 산신제, 산제당에서 소지불이 환하게 타오를 때 맞시루를 올리는 예산군 광시면 운산리 산신제 등은 좋은 사례이다. 계룡시 엄사면 향한리에서도 소지를 올리기 전에 유사 세 명이 마을을 향해 “마중시루 올리세요.”라고 외치면 산제당과 마을의 중간쯤에서 대기하고 있던 사람이 그 소리를 받아 마을사람들에게 알려준다. | 정의 | 산신제를 지내는 날 산신을 마중하기 위하여 각 가정에서 산제당을 향해 올리는 떡시루. 맞시루, 마짐시루, 마주시루, 마중제, 고사시루, 마짐고사, [맞고사](/topic/맞고사) 등으로도 불린다. 마중시루는 산제시루에 대응하는 떡시루를 지칭한다. 하지만 넓은 의미에서는 집집마다 시루를 올리면서 기원하는 다양한 종교적의례를 포함한다. | 정의 | 산신제를 지내는 날 산신을 마중하기 위하여 각 가정에서 산제당을 향해 올리는 떡시루. 맞시루, 마짐시루, 마주시루, 마중제, 고사시루, 마짐고사, [맞고사](/topic/맞고사) 등으로도 불린다. 마중시루는 산제시루에 대응하는 떡시루를 지칭한다. 하지만 넓은 의미에서는 집집마다 시루를 올리면서 기원하는 다양한 종교적의례를 포함한다. | 各家为迎接掌管全村安宁的[山神](/topic/山神)而准备的[甑子](/topic/甑子)。 “迎神甑子”是表示迎接山神的甑子,又叫“接神糕”。[山神祭](/topic/山神祭)中念完[祝文](/topic/祝文),[烧纸](/topic/烧纸)后,[祭官](/topic/祭官)就会向全村宣布顺利完成了山神祭,此时,祭官向村庄方向高喊“请献迎神甑子!”各家都小心翼翼地等待这个讯号,随后把预先准备好的甑子献在院子或厨房,供奉[宅基神](/topic/宅基神)的酱缸台,卧房,厅堂等处,献上简单的“山神祭”。糕甑一般准备白蒸糕。进行迎神甑子仪礼时,在盛米的碗上插蜡烛的同时,还准备一碗清水。迎神甑子仪礼一般以家庭主妇为中心进行。如同先前祭官为全村献上的山神祭,迎神甑子则是家家向山神祈求家庭好运的过程。 | Majungsiru, literally meaning “steamer for greeting, ” is an earthenware steamer used to greet the village guardian [[Sansin](/topic/MountainGod)](/topic/Sansin) (Mountain God) into individual homes. Another version of the term is matsiru. At the end of the village rite sansinje (mountain god ritual), after the prayer text is recited and burned, the ritual officials announce the closing by shouting toward the village, “Offer the greeting steamer (majungsiru)!” and in each home, where villagers have been waiting for this signal, a steamer containing rice cake is set up in the yard or kitchen, the sauce jar terrace where the land tutelary god [[Teoju](/topic/LandTutelaryGod)](/topic/Teoju) resides, or in the inner chamber or the open hall, to hold a simple private ritual for the Mountain God. The rice cake in this case is usually the plain white baekseolgi. Along with the steamer, a bowl of uncooked rice with a candle standing in the middle, and a bowl of clear water are also offered. This ritual is generally officiated by the woman of the house. Just as the communal mountain god ritual offers devotion to the deity on behalf of the entire village, this private ritual is aimed at praying to Sansin for good fortune for individual families. | Majungsiru que significa literalmente “vaporera para saludar” es una vaporera de barro usada para atender al dios de la montaña, [[Sansin](/topic/DiosdelaMontaña)](/topic/Sansin) en hogares individuales. Otra versión de este término es “matsiru”. Después de recitar y quemar el texto de oraciones como último procedimiento del ritual sansinje, los oficiantes rituales declaran el cierre del ritual gritando hacia la aldea “ofrezcan el majungsiru”. Tan pronto como se transmite este mensaje, cada familia prepara una vaporera que contiene un pastel de arroz en el patio o la cocina. A veces la vaporera que contiene un pastel de arroz se coloca en el espacio donde se guardan las vasijas de barro para salsas, la habitación interior o la sala de estar de la casa, para realizar un ritual privado para atender al dios de la montaña. El pastel de arroz, en este caso, es el de masa de harina de arroz llamado baekseolgi. Junto a la vaporera, un cuenco de granos de arroz con una vela colocada en el centro y un bol que contiene el agua son preparados. El ritual se encabeza generalmente por la mujer de la casa. Mientras el ritual se celebra a nivel comunal para ofrecer devociones a la deidad por parte de toda la aldea, el ritual privado que se lleva a cabo en cada hogar tiene por objetivo pedir a Sansin por la buena suerte de la familia. | 내용 | 마중시루는 충청도 산간[마을](/topic/마을)에서 음력 정월과 시월상달에 전승되는 산신제에 종종 수반되는 의례이다. 경기도 일부 지역에서도 ‘마짐고사’ 또는 ‘[맞고사](/topic/맞고사)’라 하여 산신제를 지내는 날 시루를 올리는 관행이 있다. 하지만 충청도지역에 비해서는 매우 약화된 모습이다. 호남지역에서는 당산제 날 집안의 고사를 지낸다. 이곳에서는 마중시루란 용어가 전혀 사용되지 않을 뿐 아니라 제의를 파한 뒤에 개별적으로 고사를 올린 다는 점에서 차이가 있다. 마중시루를 올리는 주체는 여성이다. 제물은 백설기(또는 팥 [시루떡](/topic/시루떡))와 [정화수](/topic/정화수), [불밝이쌀](/topic/불밝이쌀)을 기본으로 한다. 다른 제물은 일절 올리지 않는다. 제의는 산제당에 올릴 메와 떡이 다 되어 제물이 진설되면 마을별로 고유한 신호에 의해 이루어진다. 즉 [제관](/topic/제관)이 마을을 향해 “마중시루 떼시오” 하고 세 번을 외치거나 징을 세 번 울리거나 횃불을 놓아 신호를 보낸다. 이 신호에 따라 집집마다 [장독대](/topic/장독대)나 [마당](/topic/마당) 한복판에 열십자로 짚을 깔고 시루째 안치한다. 산신제가 진행되는 동안에는 사방에 절을 하며 치성을 드린다. 가정에 따라서는 재배 후에 가족의 무병장수를 축원하는 소지를 올리거나 시루를 [안방](/topic/안방)으로 옮겨 성주신을 위하기도 한다. 또는 마중시루 외에 주인시루(성주시루)와 터주시루를 따로 준비하여 집안의 곳곳에 좌정한 [가신](/topic/가신)을 치제한다. | 내용 | 마중시루는 충청도 산간[마을](/topic/마을)에서 음력 정월과 시월상달에 전승되는 산신제에 종종 수반되는 의례이다. 경기도 일부 지역에서도 ‘마짐고사’ 또는 ‘[맞고사](/topic/맞고사)’라 하여 산신제를 지내는 날 시루를 올리는 관행이 있다. 하지만 충청도지역에 비해서는 매우 약화된 모습이다. 호남지역에서는 당산제 날 집안의 고사를 지낸다. 이곳에서는 마중시루란 용어가 전혀 사용되지 않을 뿐 아니라 제의를 파한 뒤에 개별적으로 고사를 올린 다는 점에서 차이가 있다. 마중시루를 올리는 주체는 여성이다. 제물은 백설기(또는 팥 [시루떡](/topic/시루떡))와 [정화수](/topic/정화수), [불밝이쌀](/topic/불밝이쌀)을 기본으로 한다. 다른 제물은 일절 올리지 않는다. 제의는 산제당에 올릴 메와 떡이 다 되어 제물이 진설되면 마을별로 고유한 신호에 의해 이루어진다. 즉 [제관](/topic/제관)이 마을을 향해 “마중시루 떼시오” 하고 세 번을 외치거나 징을 세 번 울리거나 횃불을 놓아 신호를 보낸다. 이 신호에 따라 집집마다 [장독대](/topic/장독대)나 [마당](/topic/마당) 한복판에 열십자로 짚을 깔고 시루째 안치한다. 산신제가 진행되는 동안에는 사방에 절을 하며 치성을 드린다. 가정에 따라서는 재배 후에 가족의 무병장수를 축원하는 소지를 올리거나 시루를 [안방](/topic/안방)으로 옮겨 성주신을 위하기도 한다. 또는 마중시루 외에 주인시루(성주시루)와 터주시루를 따로 준비하여 집안의 곳곳에 좌정한 [가신](/topic/가신)을 치제한다. | 역사 | 마중시루의 어원은 ‘맞다’, ‘마중’, ‘마주’, ‘마짐’, ‘맞’ 등이 시루와 결합되어 만들어진 복합명사이다. 마중시루에는 ‘맞이하다’, ‘맞아들이다’, ‘마중하다’라는 뜻이 전제되어 있다. 이와 아울러 ‘마주 올리다’ 또는 ‘마중하여 올리다’는 의미도 함축되어 있다. 이렇게 볼 때 마중시루는 ①산제당에 좌정한 산신을 ‘맞이하여(마중하여) 올리는 시루’, ②산신에게 바치는 산제시루와 ‘마주 올리는 시루’란 뜻으로 정의할 수 있다. 즉 산신제를 지내는 날 [마을](/topic/마을)을 대표하는 [제관](/topic/제관)은 산제당에서 정성을 들이고 제의에 참석할 수 없는 주민들은 집안에서 떡시루를 마주 올리며 산신을 맞이하는 의례를 치르는 셈이다. 마중시루의 역사는 분명치 않다. 그러나 마을의 구성원들이 산신을 맞이하는 의례 속에는 제사를 매개로 한 인간과 신의 오랜 교섭의 원리가 녹아 있다. 고구려에서는 10월에 [국중대회](/topic/국중대회)(國中大會)를 열고 나라의 동쪽에서 수신(隧神)을 맞이하여 제사하였다. 이를 [동맹](/topic/동맹)(東盟)이라고 했다. 이처럼 성대하게 신을 맞이하여 제사하는 관행은 조선시대 고을 단위로 전승된 읍치제의(邑治祭儀)의 근간이기도 하다. 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에는 조선 초기 읍치제의의 모습을 엿볼 수 있는 단편적인 기록이 전한다. 경상북도 군위에는 김유신을 모신 삼[장군](/topic/장군)당(三將軍堂)이 있다. 매년 단옷날이 되면 현의 우두머리 관리는 고을 사람들을 거느리고 역기(驛騎)에 깃발․북을 달고 신을 맞이하여 거리를 누빈 뒤에 제사했다. 또 충청북도 보은지역에는 [속리산](/topic/속리산) 산마루에 대자재천왕사(大自在天王祠)가 있다. 그 신이 매년 10월 인일(寅日)에 내려오면 산중의 사람들이 풍류를 베풀고 신을 맞아다가 제사했다. 신은 45일을 머물다가 돌아갔다. 경상남도 웅천(현 창원)지역의 웅산신당(熊山神堂)에서도 주민들이 매년 4월과 10월에 산에서 신을 맞이하여 내려와 쇠북을 치면서 잡희(雜戲)를 벌였다. 원근에서 사람들이 다투어 와서 제사했다. 『[동국세시기](/topic/동국세시기)(東國歲時記)』에 기록된 청안(현 충북 괴산)지역의 국사제(國師祭)는 3월 초에 관아의 우두머리 관리[首吏]가 읍민들을 거느리고 장압산에서 국사신을 맞이하는 성대한 제의였다. 읍내로 와서는 무당들이 각 관청을 돌면서 떠들썩하게 굿을 벌이고 제사한 뒤 20일이 지나서야 다시 돌려보냈다. 청안의 국사제는 인근마을의 동제로 수용되어 지금까지 전승되고 있는데, 국사제를 지내는 날 각 가정에서는 국사신을 맞이하는 마중시루를 올린다. 이와 같이 고대사회 이래 신을 마중하여 제사하는 전통은 ‘당맞이’를 핵심으로 하는 서해안 도서지역의 당제(堂祭)에 폭넓게 남아 있다. 또한 ‘별신(別神)’과 ‘[서낭신](/topic/서낭신)’을 맞아다가 치제하는 은산별신제나 강릉단오제, 동해안 [별신굿](/topic/별신굿) 등에도 두로 용해되어 있다. 마중시루는 마을 단위에서 공동체의 구성원들이 신을 맞이하는 오랜 ‘산신맞이’의 유습이 그 밑바닥에 깔려 있는 것으로 보인다. | 역사 | 마중시루의 어원은 ‘맞다’, ‘마중’, ‘마주’, ‘마짐’, ‘맞’ 등이 시루와 결합되어 만들어진 복합명사이다. 마중시루에는 ‘맞이하다’, ‘맞아들이다’, ‘마중하다’라는 뜻이 전제되어 있다. 이와 아울러 ‘마주 올리다’ 또는 ‘마중하여 올리다’는 의미도 함축되어 있다. 이렇게 볼 때 마중시루는 ①산제당에 좌정한 산신을 ‘맞이하여(마중하여) 올리는 시루’, ②산신에게 바치는 산제시루와 ‘마주 올리는 시루’란 뜻으로 정의할 수 있다. 즉 산신제를 지내는 날 [마을](/topic/마을)을 대표하는 [제관](/topic/제관)은 산제당에서 정성을 들이고 제의에 참석할 수 없는 주민들은 집안에서 떡시루를 마주 올리며 산신을 맞이하는 의례를 치르는 셈이다. 마중시루의 역사는 분명치 않다. 그러나 마을의 구성원들이 산신을 맞이하는 의례 속에는 제사를 매개로 한 인간과 신의 오랜 교섭의 원리가 녹아 있다. 고구려에서는 10월에 [국중대회](/topic/국중대회)(國中大會)를 열고 나라의 동쪽에서 수신(隧神)을 맞이하여 제사하였다. 이를 [동맹](/topic/동맹)(東盟)이라고 했다. 이처럼 성대하게 신을 맞이하여 제사하는 관행은 조선시대 고을 단위로 전승된 읍치제의(邑治祭儀)의 근간이기도 하다. 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에는 조선 초기 읍치제의의 모습을 엿볼 수 있는 단편적인 기록이 전한다. 경상북도 군위에는 김유신을 모신 삼[장군](/topic/장군)당(三將軍堂)이 있다. 매년 단옷날이 되면 현의 우두머리 관리는 고을 사람들을 거느리고 역기(驛騎)에 깃발․북을 달고 신을 맞이하여 거리를 누빈 뒤에 제사했다. 또 충청북도 보은지역에는 [속리산](/topic/속리산) 산마루에 대자재천왕사(大自在天王祠)가 있다. 그 신이 매년 10월 인일(寅日)에 내려오면 산중의 사람들이 풍류를 베풀고 신을 맞아다가 제사했다. 신은 45일을 머물다가 돌아갔다. 경상남도 웅천(현 창원)지역의 웅산신당(熊山神堂)에서도 주민들이 매년 4월과 10월에 산에서 신을 맞이하여 내려와 쇠북을 치면서 잡희(雜戲)를 벌였다. 원근에서 사람들이 다투어 와서 제사했다. 『[동국세시기](/topic/동국세시기)(東國歲時記)』에 기록된 청안(현 충북 괴산)지역의 국사제(國師祭)는 3월 초에 관아의 우두머리 관리[首吏]가 읍민들을 거느리고 장압산에서 국사신을 맞이하는 성대한 제의였다. 읍내로 와서는 무당들이 각 관청을 돌면서 떠들썩하게 굿을 벌이고 제사한 뒤 20일이 지나서야 다시 돌려보냈다. 청안의 국사제는 인근마을의 동제로 수용되어 지금까지 전승되고 있는데, 국사제를 지내는 날 각 가정에서는 국사신을 맞이하는 마중시루를 올린다. 이와 같이 고대사회 이래 신을 마중하여 제사하는 전통은 ‘당맞이’를 핵심으로 하는 서해안 도서지역의 당제(堂祭)에 폭넓게 남아 있다. 또한 ‘별신(別神)’과 ‘[서낭신](/topic/서낭신)’을 맞아다가 치제하는 은산별신제나 강릉단오제, 동해안 [별신굿](/topic/별신굿) 등에도 두로 용해되어 있다. 마중시루는 마을 단위에서 공동체의 구성원들이 신을 맞이하는 오랜 ‘산신맞이’의 유습이 그 밑바닥에 깔려 있는 것으로 보인다. | 지역사례 | [가가례](/topic/가가례)(家家禮)란 말처럼 마중시루를 올리는 절차는 가정에 따라 조금씩 차이가 있다. 충청남도 연기군 전동면 석곡리에서는 산제를 지내는 날에는 부정한 사람이 들어오지 말라고 삽짝 양쪽에 [황토](/topic/황토) 세 무더기씩을 놓는다. 집안에 부정한 일이 있으면 마중시루를 올릴 수 없다. 부녀자는 미리 목욕을 하고 옷도 단정하게 갈아입는다. 밤 12시 무렵이 되어 산제당에서 “떡을 떼시오”라는 소리가 들려오면 안주인은 미리 백설기를 준비해 놓고 있다가 [마당](/topic/마당)으로 나간다. 산제당이 잘 보이는 곳에 열십자로 짚을 깔고 그 위에 떡시루를 안치한 다음 동서남북 사방으로 절을 한다. 이것을 세 번 반복한다. 음력 시월에 산신제를 지내는 연기군 동면 하룡[마을](/topic/마을)에서는 산제당에 제물 진설이 끝나면 마을을 향해 “상세[享祀]하세요”라고 큰소리를 지른다. 이 신호를 듣고 각 가정에서는 산제당이 훤히 보이는 마당 한복판에 열십자로 짚을 깔고 백설기와 [정화수](/topic/정화수)를 올려놓는다. 산신제가 진행되는 동안에는 동서남북에 절을 하는 등 치성을 드린다. 마중시루는 백설기로 한 되 서 홉을 준비한다. 2년마다 시월에 [칠성제](/topic/칠성제)와 산신제를 지내는 대전광역시 유성구 외삼동에서는 칠성제를 마친 [제관](/topic/제관)이 산제당으로 내려와서 신호를 보내면 마중시루를 떼어 [장독대](/topic/장독대)에다 먼저 갖다 놓는다. 시루 한복판에 [불백기](/topic/불백기)([불밝이쌀](/topic/불밝이쌀))를 안치한 다음 청수 한 그릇을 떠 놓고 사방으로 절을 한다. 이는 자손이 잘되고 집안이 무탈하게 해 달라는 뜻이다. 그리고 [대주](/topic/대주)의 소지부터 차례로 가족의 소지를 올리며 축원을 한다. 마치면 성주를 모신 [안방](/topic/안방)으로 떡시루를 옮겨서 동일한 절차로 가정의 무병제액을 기원한다. 마중시루는 [시루떡](/topic/시루떡)으로 석 되 서 홉 또는 한 되 서 홉을 준비한다. 이때 시루떡을 잘못 찌면 오히려 집안이 해를 입기 때문에 온갖 정성을 다한다. 천안시 서북구 성성동 영성마을에서는 시월 초에 산신제를 모실 때 집안의 당산(장광)에 마짐시루와 주인시루 두 개를 올린다. 당일 저녁 산제당에 진설할 떡시루가 익으면 제관 세 사람은 제물을 [지게](/topic/지게)에 지고 산제당으로 향한다. 이때 주당(主堂)이 “마짐시루 올리시오.”라고 소리를 질러 주민들에게 신호를 보내면 각 가정에서는 일제히 당산에 바칠 ‘마짐시루’와 ‘주인시루’를 [아궁이](/topic/아궁이)에 올린다. 산신제에 맞춰 마중시루를 올리고, 이어서 집안을 돌보아 주는 터주신과 성주신을 위하는 것이다. 이때 마짐시루는 산신을 공양하는 시루이기 때문에 당산의 가장 높은 곳에 안치한다. 그 밑에 는 성주를 위한 주인시루를 놓는다. 그 절차는 먼저 마짐시루에 절을 올린 뒤 주인시루에 치성을 드린다. 주인시루는 가정의 소원성취와 자손의 번창을 축원하기 위함이다. 백 배를 드려야 집안을 굽어살핀다고 한다. 당산에서 치성을 마치면 다시 안방으로 주인시루를 옮겨서 청수 한 그릇을 떠 놓고 [고사](/topic/고사)를 지낸다. 이어서 주인시루의 떡을 떼어 [대문](/topic/대문), 측간, 광, [뒤주](/topic/뒤주), 쌀독 등에 놓는다. 이 떡은 이웃에 골고루 나누어 주지만 마짐시루는 덮어 놓았다가 가족끼리만 나누어 먹는다. 마중시루의 전통은 1970년대 이후 빠르게 소멸되는 추세에 있다. 이는 무엇보다 누대를 이어온 산신제가 미신타파운동과 함께 중단되거나 이후 산업사회로 접어들면서 산신에 대한 믿음이 쇠퇴한 것이 가장 큰 요인이라고 할 수 있다. 산신제가 전승되는 마을에서도 마중시루를 거행하는 가정은 매우 드물다. 설령 마중시루를 올린다고 해도 개별적인 가정신앙의 형태로 변모하고 있다. | 지역사례 | [가가례](/topic/가가례)(家家禮)란 말처럼 마중시루를 올리는 절차는 가정에 따라 조금씩 차이가 있다. 충청남도 연기군 전동면 석곡리에서는 산제를 지내는 날에는 부정한 사람이 들어오지 말라고 삽짝 양쪽에 [황토](/topic/황토) 세 무더기씩을 놓는다. 집안에 부정한 일이 있으면 마중시루를 올릴 수 없다. 부녀자는 미리 목욕을 하고 옷도 단정하게 갈아입는다. 밤 12시 무렵이 되어 산제당에서 “떡을 떼시오”라는 소리가 들려오면 안주인은 미리 백설기를 준비해 놓고 있다가 [마당](/topic/마당)으로 나간다. 산제당이 잘 보이는 곳에 열십자로 짚을 깔고 그 위에 떡시루를 안치한 다음 동서남북 사방으로 절을 한다. 이것을 세 번 반복한다. 음력 시월에 산신제를 지내는 연기군 동면 하룡[마을](/topic/마을)에서는 산제당에 제물 진설이 끝나면 마을을 향해 “상세[享祀]하세요”라고 큰소리를 지른다. 이 신호를 듣고 각 가정에서는 산제당이 훤히 보이는 마당 한복판에 열십자로 짚을 깔고 백설기와 [정화수](/topic/정화수)를 올려놓는다. 산신제가 진행되는 동안에는 동서남북에 절을 하는 등 치성을 드린다. 마중시루는 백설기로 한 되 서 홉을 준비한다. 2년마다 시월에 [칠성제](/topic/칠성제)와 산신제를 지내는 대전광역시 유성구 외삼동에서는 칠성제를 마친 [제관](/topic/제관)이 산제당으로 내려와서 신호를 보내면 마중시루를 떼어 [장독대](/topic/장독대)에다 먼저 갖다 놓는다. 시루 한복판에 [불백기](/topic/불백기)([불밝이쌀](/topic/불밝이쌀))를 안치한 다음 청수 한 그릇을 떠 놓고 사방으로 절을 한다. 이는 자손이 잘되고 집안이 무탈하게 해 달라는 뜻이다. 그리고 [대주](/topic/대주)의 소지부터 차례로 가족의 소지를 올리며 축원을 한다. 마치면 성주를 모신 [안방](/topic/안방)으로 떡시루를 옮겨서 동일한 절차로 가정의 무병제액을 기원한다. 마중시루는 [시루떡](/topic/시루떡)으로 석 되 서 홉 또는 한 되 서 홉을 준비한다. 이때 시루떡을 잘못 찌면 오히려 집안이 해를 입기 때문에 온갖 정성을 다한다. 천안시 서북구 성성동 영성마을에서는 시월 초에 산신제를 모실 때 집안의 당산(장광)에 마짐시루와 주인시루 두 개를 올린다. 당일 저녁 산제당에 진설할 떡시루가 익으면 제관 세 사람은 제물을 [지게](/topic/지게)에 지고 산제당으로 향한다. 이때 주당(主堂)이 “마짐시루 올리시오.”라고 소리를 질러 주민들에게 신호를 보내면 각 가정에서는 일제히 당산에 바칠 ‘마짐시루’와 ‘주인시루’를 [아궁이](/topic/아궁이)에 올린다. 산신제에 맞춰 마중시루를 올리고, 이어서 집안을 돌보아 주는 터주신과 성주신을 위하는 것이다. 이때 마짐시루는 산신을 공양하는 시루이기 때문에 당산의 가장 높은 곳에 안치한다. 그 밑에 는 성주를 위한 주인시루를 놓는다. 그 절차는 먼저 마짐시루에 절을 올린 뒤 주인시루에 치성을 드린다. 주인시루는 가정의 소원성취와 자손의 번창을 축원하기 위함이다. 백 배를 드려야 집안을 굽어살핀다고 한다. 당산에서 치성을 마치면 다시 안방으로 주인시루를 옮겨서 청수 한 그릇을 떠 놓고 [고사](/topic/고사)를 지낸다. 이어서 주인시루의 떡을 떼어 [대문](/topic/대문), 측간, 광, [뒤주](/topic/뒤주), 쌀독 등에 놓는다. 이 떡은 이웃에 골고루 나누어 주지만 마짐시루는 덮어 놓았다가 가족끼리만 나누어 먹는다. 마중시루의 전통은 1970년대 이후 빠르게 소멸되는 추세에 있다. 이는 무엇보다 누대를 이어온 산신제가 미신타파운동과 함께 중단되거나 이후 산업사회로 접어들면서 산신에 대한 믿음이 쇠퇴한 것이 가장 큰 요인이라고 할 수 있다. 산신제가 전승되는 마을에서도 마중시루를 거행하는 가정은 매우 드물다. 설령 마중시루를 올린다고 해도 개별적인 가정신앙의 형태로 변모하고 있다. | 의의 | 마중시루는 산신제의 대동성(大同性)을 상징적으로 보여 주는 의례이다. 흔히 유교식 절차로 진행되는 산신제는 풍물을 울리지 않고 [제관](/topic/제관), 축관 등만 참여하는 정숙형 제의로 알려져 있다. 그러나 그 엄숙한 제례의식 속에는 마중시루를 통해 온 [마을](/topic/마을) 사람들이 일심동체가 되어 산신을 맞이하는 역동적인 모습이 녹아 있다. 마중시루는 단지 가정에서 이루어지는 조촐한 산제가 아니라 마을을 대표하는 제관과 공동체의 구성원들이 다 함께 산신을 맞이하여 ‘맞정성’을 드리는 적극적인 대동의례이다. 산신제가 시작되기 전에 누구나 인지할 수 있도록 소리를 지르거나 징을 쳐서 신호를 보내는 까닭이 바로 여기에 있다. 이와 더불어 마중시루에는 집안을 돌보아 주는 터주, 성주 등 [가신](/topic/가신)(家神)에 대한 축원의 성격이 짙게 깔려 있다. 이는 추수를 마친 뒤에 전승되는 상달의 산신제에서 좀 더 두드러[지게](/topic/지게) 나타난다. 상달의 산신제는 택일로 날을 정하는 것이 보통이다. 마을에서는 산제일이 매우 길한 날로 인식된다. 이에 따라 집집마다 햅쌀로 마중시루와 고사시루를 마련하여 농사의 풍년과 가정의 무탈을 살펴준 터주나 성주신에게 감사의 치성을 드리는 것이다. 마중시루는 산신제가 지닌 대동성과 가신제(家神祭)로서의 개별성이 동시에 녹아든 ‘거룩한 예배’의 표상이었다. 마중시루는 산신을 맞이하기 위하여 준비하는 제물 가운데 가장 중요한 [흠향](/topic/흠향)(歆饗)의 대상이 떡시루임을 극명하게 보여주는 의례이기도 하다. | 참고문헌 | 新增東國輿地勝覽, 東國歲時記, 충청민속문화론 (강성복, 민속원, 2005) 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2006) 조선후기 충청지역의 동제 연구 (강성복, 공주대학교 박사학위논문, 2009) 산신제에 수반되는 ‘마짐시루’의 의미와 성격 (강성복, 어문연구 61, 어문연구학회, 2009) 청양 정산동화제 (강성복, 민속원, 2010) 한국민속신앙[사전](/topic/사전)-[마을](/topic/마을)신앙 (국립민속박물관, 2010) 계룡시 향한리 (충남대학교 마을연구단, 민속원, 2010) | 各家为迎接掌管全村安宁的[山神](/topic/山神)而准备的[甑子](/topic/甑子)。 “迎神甑子”是表示迎接山神的甑子,又叫“接神糕”。[山神祭](/topic/山神祭)中念完[祝文](/topic/祝文),[烧纸](/topic/烧纸)后,[祭官](/topic/祭官)就会向全村宣布顺利完成了山神祭,此时,祭官向村庄方向高喊“请献迎神甑子!”各家都小心翼翼地等待这个讯号,随后把预先准备好的甑子献在院子或厨房,供奉[宅基神](/topic/宅基神)的酱缸台,卧房,厅堂等处,献上简单的“山神祭”。糕甑一般准备白蒸糕。进行迎神甑子仪礼时,在盛米的碗上插蜡烛的同时,还准备一碗清水。迎神甑子仪礼一般以家庭主妇为中心进行。如同先前祭官为全村献上的山神祭,迎神甑子则是家家向山神祈求家庭好运的过程。 | Majungsiru, literally meaning “steamer for greeting, ” is an earthenware steamer used to greet the village guardian [[Sansin](/topic/MountainGod)](/topic/Sansin) (Mountain God) into individual homes. Another version of the term is matsiru. At the end of the village rite sansinje (mountain god ritual), after the prayer text is recited and burned, the ritual officials announce the closing by shouting toward the village, “Offer the greeting steamer (majungsiru)!” and in each home, where villagers have been waiting for this signal, a steamer containing rice cake is set up in the yard or kitchen, the sauce jar terrace where the land tutelary god [[Teoju](/topic/LandTutelaryGod)](/topic/Teoju) resides, or in the inner chamber or the open hall, to hold a simple private ritual for the Mountain God. The rice cake in this case is usually the plain white baekseolgi. Along with the steamer, a bowl of uncooked rice with a candle standing in the middle, and a bowl of clear water are also offered. This ritual is generally officiated by the woman of the house. Just as the communal mountain god ritual offers devotion to the deity on behalf of the entire village, this private ritual is aimed at praying to Sansin for good fortune for individual families. | Majungsiru que significa literalmente “vaporera para saludar” es una vaporera de barro usada para atender al dios de la montaña, [[Sansin](/topic/DiosdelaMontaña)](/topic/Sansin) en hogares individuales. Otra versión de este término es “matsiru”. Después de recitar y quemar el texto de oraciones como último procedimiento del ritual sansinje, los oficiantes rituales declaran el cierre del ritual gritando hacia la aldea “ofrezcan el majungsiru”. Tan pronto como se transmite este mensaje, cada familia prepara una vaporera que contiene un pastel de arroz en el patio o la cocina. A veces la vaporera que contiene un pastel de arroz se coloca en el espacio donde se guardan las vasijas de barro para salsas, la habitación interior o la sala de estar de la casa, para realizar un ritual privado para atender al dios de la montaña. El pastel de arroz, en este caso, es el de masa de harina de arroz llamado baekseolgi. Junto a la vaporera, un cuenco de granos de arroz con una vela colocada en el centro y un bol que contiene el agua son preparados. El ritual se encabeza generalmente por la mujer de la casa. Mientras el ritual se celebra a nivel comunal para ofrecer devociones a la deidad por parte de toda la aldea, el ritual privado que se lleva a cabo en cada hogar tiene por objetivo pedir a Sansin por la buena suerte de la familia. | 의의 | 마중시루는 산신제의 대동성(大同性)을 상징적으로 보여 주는 의례이다. 흔히 유교식 절차로 진행되는 산신제는 풍물을 울리지 않고 [제관](/topic/제관), 축관 등만 참여하는 정숙형 제의로 알려져 있다. 그러나 그 엄숙한 제례의식 속에는 마중시루를 통해 온 [마을](/topic/마을) 사람들이 일심동체가 되어 산신을 맞이하는 역동적인 모습이 녹아 있다. 마중시루는 단지 가정에서 이루어지는 조촐한 산제가 아니라 마을을 대표하는 제관과 공동체의 구성원들이 다 함께 산신을 맞이하여 ‘맞정성’을 드리는 적극적인 대동의례이다. 산신제가 시작되기 전에 누구나 인지할 수 있도록 소리를 지르거나 징을 쳐서 신호를 보내는 까닭이 바로 여기에 있다. 이와 더불어 마중시루에는 집안을 돌보아 주는 터주, 성주 등 [가신](/topic/가신)(家神)에 대한 축원의 성격이 짙게 깔려 있다. 이는 추수를 마친 뒤에 전승되는 상달의 산신제에서 좀 더 두드러[지게](/topic/지게) 나타난다. 상달의 산신제는 택일로 날을 정하는 것이 보통이다. 마을에서는 산제일이 매우 길한 날로 인식된다. 이에 따라 집집마다 햅쌀로 마중시루와 고사시루를 마련하여 농사의 풍년과 가정의 무탈을 살펴준 터주나 성주신에게 감사의 치성을 드리는 것이다. 마중시루는 산신제가 지닌 대동성과 가신제(家神祭)로서의 개별성이 동시에 녹아든 ‘거룩한 예배’의 표상이었다. 마중시루는 산신을 맞이하기 위하여 준비하는 제물 가운데 가장 중요한 [흠향](/topic/흠향)(歆饗)의 대상이 떡시루임을 극명하게 보여주는 의례이기도 하다. | 참고문헌 | 新增東國輿地勝覽, 東國歲時記, 충청민속문화론 (강성복, 민속원, 2005) 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2006) 조선후기 충청지역의 동제 연구 (강성복, 공주대학교 박사학위논문, 2009) 산신제에 수반되는 ‘마짐시루’의 의미와 성격 (강성복, 어문연구 61, 어문연구학회, 2009) 청양 정산동화제 (강성복, 민속원, 2010) 한국민속신앙[사전](/topic/사전)-[마을](/topic/마을)신앙 (국립민속박물관, 2010) 계룡시 향한리 (충남대학교 마을연구단, 민속원, 2010) |

|---|

| 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |  13352 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |

|---|---|

| 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |  13351 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |

| 산제당에 올린 산제시루 |  13350 산제당에 올린 산제시루 |

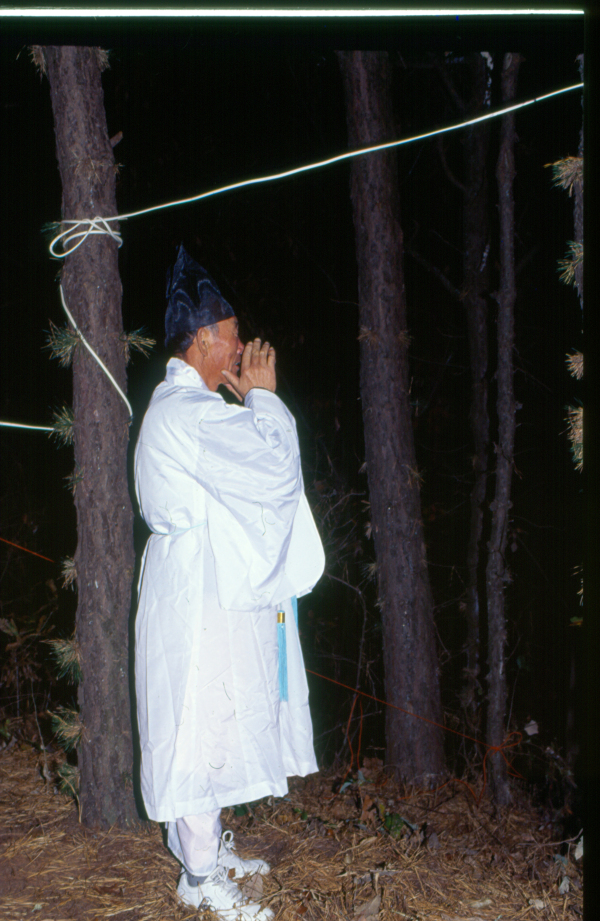

| 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |  13349 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |

| 화덕에 안치한 마중시루 |  13348 화덕에 안치한 마중시루 |

| 마중시루 소지올리기 |  13347 마중시루 소지올리기 |

| 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |  13346 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |

| 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |  13352 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |

| 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |  13351 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |

| 산제당에 올린 산제시루 |  13350 산제당에 올린 산제시루 |

| 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |  13349 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |

| 화덕에 안치한 마중시루 |  13348 화덕에 안치한 마중시루 |

| 마중시루 소지올리기 |  13347 마중시루 소지올리기 |

| 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |  13346 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |

0 Comments