한국무속신앙사전

[마을](/topic/마을) 전체의 안녕을 관장하는 산신을 가정에서 맞이하기 위하여 마련한 떡시루. 산신을 마중하는 시루란 뜻이다. ‘맞시루’라고도 한다. 음력 정초나 시월 등에 산신제를 지낼때 제사를 거의 마치게 되면 [제관](/topic/제관)은 산신제를 무사히 치렀음을 마을 사람들에게 일정한 표지, 소리, 몸짓 등으로 일러준다. 이때 각 가정에서는 산신에게 마중시루를 올려서 집안으로 ‘산신’을 모시거나 또는 ‘산신의 가호(加護)’를 끌어들여 가내 평안을 보장받고자 한다. 마을공동의 산신제를 공식으로 끝낸 뒤에 올리는 각 가정의 산제라고도 할수 있다.

definition | [마을](/topic/마을) 전체의 안녕을 관장하는 산신을 가정에서 맞이하기 위하여 마련한 떡시루. 산신을 마중하는 시루란 뜻이다. ‘맞시루’라고도 한다. 음력 정초나 시월 등에 산신제를 지낼때 제사를 거의 마치게 되면 [제관](/topic/제관)은 산신제를 무사히 치렀음을 마을 사람들에게 일정한 표지, 소리, 몸짓 등으로 일러준다. 이때 각 가정에서는 산신에게 마중시루를 올려서 집안으로 ‘산신’을 모시거나 또는 ‘산신의 가호(加護)’를 끌어들여 가내 평안을 보장받고자 한다. 마을공동의 산신제를 공식으로 끝낸 뒤에 올리는 각 가정의 산제라고도 할수 있다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 이필영 |

| 정의 | [마을](/topic/마을) 전체의 안녕을 관장하는 산신을 가정에서 맞이하기 위하여 마련한 떡시루. 산신을 마중하는 시루란 뜻이다. ‘맞시루’라고도 한다. 음력 정초나 시월 등에 산신제를 지낼때 제사를 거의 마치게 되면 [제관](/topic/제관)은 산신제를 무사히 치렀음을 마을 사람들에게 일정한 표지, 소리, 몸짓 등으로 일러준다. 이때 각 가정에서는 산신에게 마중시루를 올려서 집안으로 ‘산신’을 모시거나 또는 ‘산신의 가호(加護)’를 끌어들여 가내 평안을 보장받고자 한다. 마을공동의 산신제를 공식으로 끝낸 뒤에 올리는 각 가정의 산제라고도 할수 있다. | 정의 | [마을](/topic/마을) 전체의 안녕을 관장하는 산신을 가정에서 맞이하기 위하여 마련한 떡시루. 산신을 마중하는 시루란 뜻이다. ‘맞시루’라고도 한다. 음력 정초나 시월 등에 산신제를 지낼때 제사를 거의 마치게 되면 [제관](/topic/제관)은 산신제를 무사히 치렀음을 마을 사람들에게 일정한 표지, 소리, 몸짓 등으로 일러준다. 이때 각 가정에서는 산신에게 마중시루를 올려서 집안으로 ‘산신’을 모시거나 또는 ‘산신의 가호(加護)’를 끌어들여 가내 평안을 보장받고자 한다. 마을공동의 산신제를 공식으로 끝낸 뒤에 올리는 각 가정의 산제라고도 할수 있다. | 내용 | 산신제는 대개 강신(降神)-[참신](/topic/참신)(參神)-[헌작](/topic/헌작)(獻爵)-[독축](/topic/독축)(讀祝)-소지(燒紙)-[음복](/topic/음복)(飮福)의 순서로 진행된다. 비교적 간단한 절차이다. 독축을 하고 소지올리기를 모두 마치게 되면제관들은 [마을](/topic/마을)에 산제를 무사히 끝냈음을 알린다. 이 신호의 방식은 마을에 따라 다양하다. [제관](/topic/제관)이 마을을 향하여 “마중시루를 올리시오!”라고 소리를 지르거나, 모닥불에 마른 나뭇[가지](/topic/가지) 또는 낙엽 등을 많이 던져 놓으면서 불꽃을 크게 일으키거나, [장작](/topic/장작)불을 둥글게 휘두르거나, 징을 크게 쳐서 쩌렁쩌렁 소리를 울리거나 한다. 산제를 치르는 동안 각 가정은 모든 불을 끄거나 환히 밝혀서 산제가 아무 탈 없이 잘 마쳐지도록 마음을 모은다. 동네 개들조차 함부로 돌아다니지 않게 이날만큼은 잘 묶어 둔다. 각 가정에서는 이 신호를 조심스럽게 기다리다가 미리 마련해 둔 떡시루를 집 [마당](/topic/마당)이나 [부엌](/topic/부엌), 터주를 모신 [장독대](/topic/장독대)나 [안방](/topic/안방) 또는 [마루](/topic/마루) 등 한 곳에 시루째 차리고 조촐한 산제를 지낸다. 대개의 경우 떡시루는 흰[무리](/topic/무리)떡으로 준비한다. 산제에는 팥시루보다 백설기가 원칙이고 아무런 간도 하지 않은 것이어야 한다. 마중시루에는 [불밝이쌀](/topic/불밝이쌀)과 함께 청수도 한 그릇 떠 놓는다. 마중시루는 산제 제관집에서 산신에게 올릴 떡을 먼저 쪄 낸 뒤에야 불에 앉힐 수 있다. 각 가정에서 제관 집의 산신 떡시루가 다 되었는지에 큰 관심을 기울이는 까닭이다. 제관집의 산제 시루보다 먼저 마중시루를 준비하면 시루가 깨지든지 떡이 설고 갈라지든지 하는 변고가 생긴다. 그만큼 산제 시루는 마중시루보다 우선적으로 중요시된다. 마중시루는 대개 가정주부가 중심이 되어 올려진다. 방금 전에 제관이 마을 전체를 위하여 산제를 정성스럽게 모셨듯이 이제는 집집마다 집안의 행운을 산신에게 비는 것이다. 산제는 기본적으로 마을 전체의 안녕을 위한 것이어서 제사 절차에 개인의 소망을 삽입할 수 있는 여백이 별로 없다. 물론 개인이나 각 가정이 화평하지 않고서는 마을의 안녕도 의미가 없는 것이기는 하지만 그럼에도 각 가정에는 역시 독자적인 운수가 있는 것이다. 이런 점에서 각 가정에서는 마을에서 공동의 산제를 모시는 기회에 자신의 가정에 산신의 가호를 적극적으로 끌어들이려는 노력을 한다. 이러한 종교적심성의 표현이 바로 마중시루인 셈이다. [우물](/topic/우물)[고사](/topic/고사)에서도 마중시루와 유사한 풍습이 있다. 음력 정초나 칠월에 지내는 우물고사에서 마지막으로 용왕소지를 올려 제의가 거의 끝나면 가정주부들은 경쟁적으로 우물물을떠서 집으로 가져간다. 이 우물물을 집안의 우물에 붓기도 하고, 장독대에 놓고 사해용왕(四海龍王)에게 간단히 [비손](/topic/비손)을 하기도 한다. 우물고사를 마친 뒤의 우물물은 그 이전의물과 전혀 다른 의미의 새로운 물이다. 이른바 용왕이 내려준 새롭게 성화(聖化)된 물이다. 이는 곧 마중시루와 ‘산신 또는 산신의 가호’가 지닌 관계와 마찬가지로 ‘용왕 또는 용왕의 가호’를 집안으로 모시는 풍습이다. | 참고문헌 | [마을](/topic/마을)신앙의 사회사 (이필영, 웅진출판사, 1994) | 내용 | 산신제는 대개 강신(降神)-[참신](/topic/참신)(參神)-[헌작](/topic/헌작)(獻爵)-[독축](/topic/독축)(讀祝)-소지(燒紙)-[음복](/topic/음복)(飮福)의 순서로 진행된다. 비교적 간단한 절차이다. 독축을 하고 소지올리기를 모두 마치게 되면제관들은 [마을](/topic/마을)에 산제를 무사히 끝냈음을 알린다. 이 신호의 방식은 마을에 따라 다양하다. [제관](/topic/제관)이 마을을 향하여 “마중시루를 올리시오!”라고 소리를 지르거나, 모닥불에 마른 나뭇[가지](/topic/가지) 또는 낙엽 등을 많이 던져 놓으면서 불꽃을 크게 일으키거나, [장작](/topic/장작)불을 둥글게 휘두르거나, 징을 크게 쳐서 쩌렁쩌렁 소리를 울리거나 한다. 산제를 치르는 동안 각 가정은 모든 불을 끄거나 환히 밝혀서 산제가 아무 탈 없이 잘 마쳐지도록 마음을 모은다. 동네 개들조차 함부로 돌아다니지 않게 이날만큼은 잘 묶어 둔다. 각 가정에서는 이 신호를 조심스럽게 기다리다가 미리 마련해 둔 떡시루를 집 [마당](/topic/마당)이나 [부엌](/topic/부엌), 터주를 모신 [장독대](/topic/장독대)나 [안방](/topic/안방) 또는 [마루](/topic/마루) 등 한 곳에 시루째 차리고 조촐한 산제를 지낸다. 대개의 경우 떡시루는 흰[무리](/topic/무리)떡으로 준비한다. 산제에는 팥시루보다 백설기가 원칙이고 아무런 간도 하지 않은 것이어야 한다. 마중시루에는 [불밝이쌀](/topic/불밝이쌀)과 함께 청수도 한 그릇 떠 놓는다. 마중시루는 산제 제관집에서 산신에게 올릴 떡을 먼저 쪄 낸 뒤에야 불에 앉힐 수 있다. 각 가정에서 제관 집의 산신 떡시루가 다 되었는지에 큰 관심을 기울이는 까닭이다. 제관집의 산제 시루보다 먼저 마중시루를 준비하면 시루가 깨지든지 떡이 설고 갈라지든지 하는 변고가 생긴다. 그만큼 산제 시루는 마중시루보다 우선적으로 중요시된다. 마중시루는 대개 가정주부가 중심이 되어 올려진다. 방금 전에 제관이 마을 전체를 위하여 산제를 정성스럽게 모셨듯이 이제는 집집마다 집안의 행운을 산신에게 비는 것이다. 산제는 기본적으로 마을 전체의 안녕을 위한 것이어서 제사 절차에 개인의 소망을 삽입할 수 있는 여백이 별로 없다. 물론 개인이나 각 가정이 화평하지 않고서는 마을의 안녕도 의미가 없는 것이기는 하지만 그럼에도 각 가정에는 역시 독자적인 운수가 있는 것이다. 이런 점에서 각 가정에서는 마을에서 공동의 산제를 모시는 기회에 자신의 가정에 산신의 가호를 적극적으로 끌어들이려는 노력을 한다. 이러한 종교적심성의 표현이 바로 마중시루인 셈이다. [우물](/topic/우물)[고사](/topic/고사)에서도 마중시루와 유사한 풍습이 있다. 음력 정초나 칠월에 지내는 우물고사에서 마지막으로 용왕소지를 올려 제의가 거의 끝나면 가정주부들은 경쟁적으로 우물물을떠서 집으로 가져간다. 이 우물물을 집안의 우물에 붓기도 하고, 장독대에 놓고 사해용왕(四海龍王)에게 간단히 [비손](/topic/비손)을 하기도 한다. 우물고사를 마친 뒤의 우물물은 그 이전의물과 전혀 다른 의미의 새로운 물이다. 이른바 용왕이 내려준 새롭게 성화(聖化)된 물이다. 이는 곧 마중시루와 ‘산신 또는 산신의 가호’가 지닌 관계와 마찬가지로 ‘용왕 또는 용왕의 가호’를 집안으로 모시는 풍습이다. | 참고문헌 | [마을](/topic/마을)신앙의 사회사 (이필영, 웅진출판사, 1994) |

|---|

| 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |  13352 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |

|---|---|

| 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |  13351 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |

| 산제당에 올린 산제시루 |  13350 산제당에 올린 산제시루 |

| 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |  13349 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |

| 화덕에 안치한 마중시루 |  13348 화덕에 안치한 마중시루 |

| 마중시루 소지올리기 |  13347 마중시루 소지올리기 |

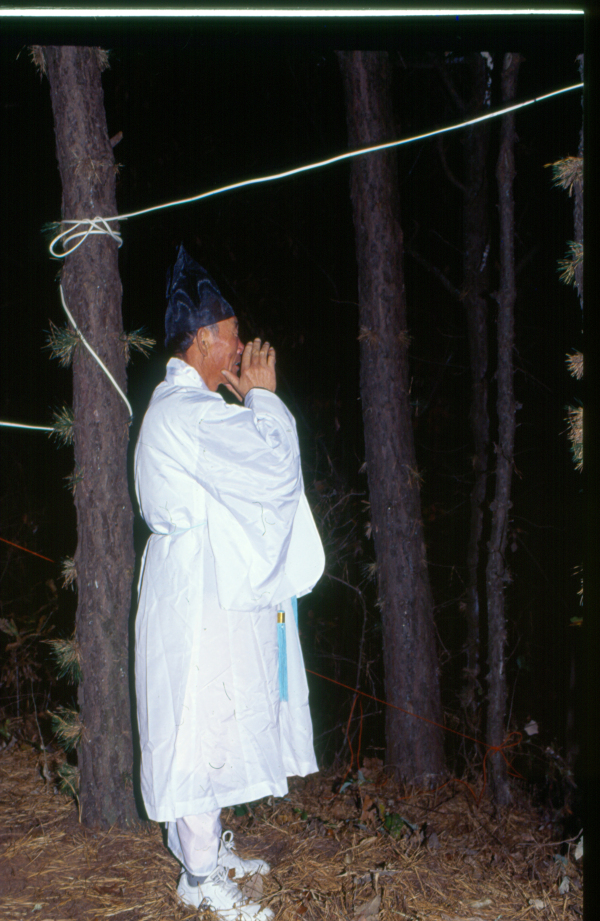

| 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |  13346 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |

| 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |  13352 당산제 후에 성주와 조상신에 차린 제물 |

| 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |  13351 당산제 후에 마당에 차린 떡시루 |

| 산제당에 올린 산제시루 |  13350 산제당에 올린 산제시루 |

| 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |  13349 산신제와 마중시루의 신호를 알리는 횃불 |

| 화덕에 안치한 마중시루 |  13348 화덕에 안치한 마중시루 |

| 마중시루 소지올리기 |  13347 마중시루 소지올리기 |

| 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |  13346 마중시루를 올리라고 외치는 제관 |

0 Comments